知りたい、食べたい、触れてみたい!黒毛和牛のルーツ・但馬牛①

知りたい、食べたい、触れてみたい!黒毛和牛のルーツ・但馬牛

知りたい、食べたい、触れてみたい!黒毛和牛のルーツ・但馬牛

黒毛和牛といえば口の中でとろけるような柔らかさを持つ美味しさが魅力的ですよね。今回は兵庫県立但馬牧場公園で黒毛和牛のルーツについて学んできました。

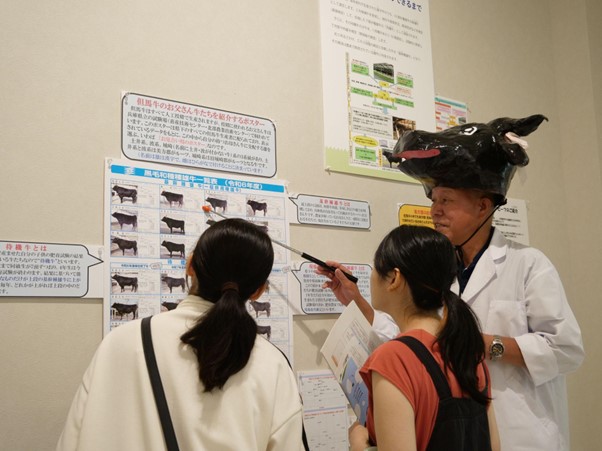

今回訪れた但馬牛博物館では但馬牛についてたくさん勉強しました。副館長の野田さんは大きな牛の被り物をして私たちに但馬牛について解説してくださいました。

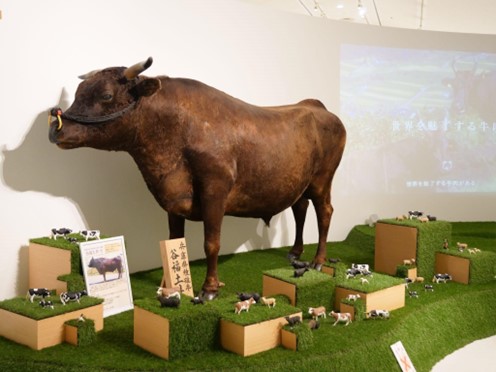

エントランスを抜け、フロアに入るとすぐに但馬牛の剥製が私たちを迎えてくれました。この博物館では、但馬牛の歴史や特徴について動画や資料などを見て知ることができます。また、中央には名牛「田尻」号の巨大立体造形がどどーんとあり迫力がありました。また、プレイコーナーや大きなお肉のテーブルなど見たり触ったりできるものが多く小さなお子様も楽しく知ることができるのでおすすめです。

私は今までブランド牛といえば松阪牛くらいしか知りませんでした。では、但馬牛(たじまうし)とはどんな牛なのでしょうか。それは、兵庫県内で生まれた黒毛和牛で、先祖代々の血統を遡ると全ての祖先が兵庫県生まれの牛のことです。それを知ってとても驚きました。また、但馬牛の原産地は美方地域であり、ここで生まれた牛たちが県内に広まっていったのです。現在、美方地域の但馬牛飼育システムは日本農業遺産・世界農業遺産に認定されています。

但馬牛は、もともと性格が穏やかで体は小さいが力が強く勤勉な農耕牛でした。農業を助け、子牛が産まれると売って収入をもたらすため地域の人々にとっては家族同然に大切に扱われてきたそうです。お肉として利用されるようになると、肉の中に細かい脂肪がきめ細かく入り込む「霜降り肉」ができやすいという特徴が知られるようになりました。

私が一番驚いたことは、現在では全国の黒毛和牛の99.9%が但馬牛の血を引いていると言われているということです。私たちが食べたことのある黒毛和牛は但馬牛の血を引いていたんですね。

但馬牛(たじまうし)がお肉になったものを但馬牛(たじまぎゅう)と呼びます。但馬牛(たじまぎゅう)は生後28ヶ月以上60ヶ月以下の雌または去勢牛で肉質等級が5段階の2以上でなくてはならないそうです。神戸ビーフは但馬牛(たじまぎゅう)の中からさらに厳しい肉質や肉量の基準に合格した高級品のことを指します。

ちなみにみなさんがよく見るA5ランクなどという表記の意味を知っていますか?A5と聞くと美味しいお肉なんだろうなと思うのですが、実は牛の枝肉規格を表す等級のことです。アルファベットのABCは歩留等級といって枝肉から骨などをとりのぞいた後で食用肉が取れる割合のことです。多いほうからABCの順となります。そして数字の部分は肉質等級と言って主にロースの霜降り度合いによって5段階評価され、この数字が高いほど霜降りが多くなります。これからお肉を選ぶときはこれらの規格をみてみると良いのではないかと感じました。

皆さんは牛にもお見合いアプリがあるのを知っていますか?私は牛にもお見合いアプリがあることを知らず、解説していただいたときにとても驚きました。母牛ごとにどの雄牛と交配するとどんな子牛ができるかを予測できるアプリなんです。前述のとおり、但馬牛は兵庫県でしか生まれないため、より能力の高い子牛を作るために、農家さんはアプリを使ってどの雄牛が良いか考えています。

但馬牛博物館で1番興味を持ったのは但馬牛の黒毛和種種雄牛一覧表です。これはお見合いアプリとはまた違っていてこれは雄牛のプロフィール資料みたいなもので偏差値が書いてあるのです。選ばれしスーパーエリートお父さん牛たちが並んでおり、人間と似ていてとても面白いなと感じました。

名牛「田尻」号の巨大立体造形に映されるプロジェクションマッピングで但馬牛について学んだ後フロアの奥に行くと、昔の農家を丸ごと再現した展示がありました。

皆さんは人間と牛がどのように暮らしていたか知っていますか?私は、家の隣に牛舎があり行き来しながら生活していたのかと思っていました。しかし、実際に美方地域では人間と牛は同じ屋根の下で生活していたんです。さらに、干し草やワラは食べやすいように細かく切ったり、炊いて柔らかくして与えたりしてきたそうです。また、冬場の水は大鍋で温めてから与えてきたとのことです。ちなみに、各家に1~2頭牛を飼っていたそうです。この展示を見るだけでも牛は家族の一員で本当に大切に育てられていたのだと感じました。また、こちらの展示施設も実物大の牛の模型や実際に使用されていた道具もあり、触って体験することができます。ぜひ訪れてみてください。

博物館を回った後、但馬牛と触れ合ってきました。この日は生憎の雨でブラッシングや聴診器で心音を聴いてみる体験はできませんでしたが牛舎の中で牛をみました。子牛もいてとても可愛かったです。やはり牛にも個性があり、人懐っこい牛やシャイな牛もいました。

みなさんは牛にも人間と同じ指紋のようなものがあるのを知っていますか?それは鼻紋と言って1頭ごとに鼻の頭の模様がちがいます。子牛のときに、鼻紋を版画のように和紙に写しとって、牛の血統書をつくっていて、模様のちがいでどの牛かわかるそうなんです。ちなみに、博物館の入口に鼻紋スタンプを押せる場所があるのでぜひ押してみてください。

私の地元には乳牛の牧場があり、訪れたことがあるのですがそこの牛とはまた違い、毛並みが柔らかく角がかっこよかったです。

今度は晴れている日に牛と触れ合ってみたいです。

オプションのプログラムとして但馬牛の食べ比べと農産加工体験で但馬牛のローストビーフ作り体験のどちらかを選ぶことができます。今回は但馬牛の食べ比べを体験してきました。この日食べたお肉はA5ランクで、BMSが8番でした。BMSというのは霜降り度の段階のことで12段階あります。A5のBMS6~12番は神戸ビーフなので今回頂いたのは神戸ビーフということですね!

鉄板で焼いて食べたのですが、焼いている最中も匂いがよく、食べるまでワクワクしていました。レアぐらいに焼き、食べてみると口に入れた瞬間鼻に抜ける香りがとてもよく、柔らかく脂肪の旨味を感じ美味しかったです。また霜降り度が高いと少し脂っこいと思っていましたが、さっぱりしていて食べやすかったです。どの部位も柔らかいだけでなく身がしまっていて大変満足しました。

さらに、牛丼もいただきました。柔らかいお肉でご飯が進み、あっという間に食べ終わってしまいました。煮込んでいるはずなのにとっても柔らかかったのは、お肉自体がいいからなのでしょう。今まで食べてきた牛丼の中で1番美味しかったです。この食べ比べだけでとても満足してお腹いっぱいになり幸せでした。

今回、博物館や牛舎の見学、食べ比べを体験してきました。但馬牛の歴史を学び、人間と牛が密接に関わり血統を守りながら大切に育てられてきたことを知ることができました。さらに但馬牛を実際に食べて体験することができます。

また、今回訪れた兵庫県立但馬牧場公園は小さい子どもが遊べる芝生広場もあるので家族で来るのもおすすめです。

ぜひ、知って、食べて、触れて黒毛和牛のルーツ・但馬牛を体験しに訪れてみてください。

取材者:芸術文化観光専門職大学 1年生 渡邉 英莉香