JR加古川線を中心に一筆書きで巡るローカル旅

新発見!デザイナーtamaki niimeによる播州織のものづくり体験

新発見!デザイナーtamaki niimeによる播州織のものづくり体験

JR加古川線は、2024年に加古川駅~谷川駅間の全線開業100周年を迎えた。全長48.5km、瀬戸内海に注ぐ加古川水運に代わる路線として敷設され、100年もの間、この地を走り続け、地域の人々の暮らしや産業を支えてきた。美しい風景や駅舎が見られるローカル線で、大阪・関西万博に合わせて、「ぶらり加古川線tabiwa1Dayパス」が発売されたり、「ぶらり加古川線WESTERスタンプラリー」が開催されるとのこと。

このスタンプラリーについて調べてみると、万博を機に多くの方々に兵庫県を訪れてもらうため、「ひょうごフィールドパビリオン」が展開されており、260もの体験プログラムがあるようだ。JR加古川線沿いにも、たくさんのフィールドパビリオンがあるみたいなので、丹波や播磨(加古川、西脇)のフィールドパビリオンを中心に巡るローカル旅に出ることにした。

まずは大阪駅からJR福知山線の丹波路快速に乗り、約1時間かけて篠山口駅に到着。篠山口駅からは、バスに乗り、上立町のバス停で下車し、そこから徒歩で王地山陶器所に向かう。ここは丹波篠山の市街地の近くにある陶芸体験ができる場所なので、体験の後には、篠山の城下町を散策することにしよう。

|  |  |  |

丹波篠山と言えば、日本六古窯の1つ「丹波焼」が有名だが、歴史的な陶芸の他にも、多くの工芸家がいる。ガラス、木工、革、彫金、竹細工、草木染、日本刀など多岐にわたるが、共通しているのは、丹波の地に魅了され、移住してきた職人たちが多くいることだ。そして、その魅力を発信しているのが、丹波篠山クラフトヴィレッジだそうだ。

今回は、その中でも篠山藩の藩窯だった王地山焼を体験。2,000円(90分)コースで、お茶碗を作ることに。

|  |

まずは、ろくろの円に沿って粘土を置き、綺麗な円に整える。

これがお茶碗の底になるようだが、あれ、全然丸くならない…不器用なのかなぁ。

早速、先生の指導が入る。

底が完成したら、棒状の粘土を円周に沿ってつなぎ目を合わせる。1つできたら、また1つと積み合わせるようにしてお茶碗の土台を作っていくが、どう見ても湯呑にしか見えない…。

|  |

再び、先生の指導が入り、少しずつ側面を広げつつ厚みを調整。その後は、バリなどを削って仕上げていく。

|  |

不器用ながら、先生の手直しで良い形に仕上がった。このあとの乾燥や素焼き工程については、先生にしていただき、完成品は別途料金で郵送してもらえる。(取りに行くことも可能)

完成品が待ち遠しいな~。

▼このプログラムの詳細情報はこちらから▼

丹波篠山クラフトヴィレッジ「丹波篠山のものづくりの想いを体験する」

陶器づくり体験の後は、昔ながらの町並みが残り、歴史情緒溢れる「篠山城下町」を散策。河原町妻入商家群で、丹波焼やガラス細工などお土産にもってこいのお店がたくさんあり、歴史の趣と町並みの美しさを感じる。

|  |

その後は、丹波篠山市のシンボル・篠山城大書院に。大書院は、1609年の篠山城築城と同時に建てられたが、1944年1月に消失してしまった。しかし、市民の熱い願いと尊い寄付によって、2000年に再建され、かつての姿を取り戻し、映画等のロケ地としても使用されている。ちなみに大書院は木造住宅建築としては非常に規模が大きく、現存する同様の建物の中では京都二条城の二の丸御殿遠侍に匹敵する建物だとか。

|  |

大書院からすぐ近くにある大正ロマン館で、お土産をたくさん購入し、近くの飲食店でランチ。しし肉うどんを注文したけど、臭みもなくて美味。丹波地方は牡丹鍋や栗、黒豆等、美味しいものがいっぱいあるから、何回来ても楽しめるのが魅力的!

|  |

しし肉うどん |

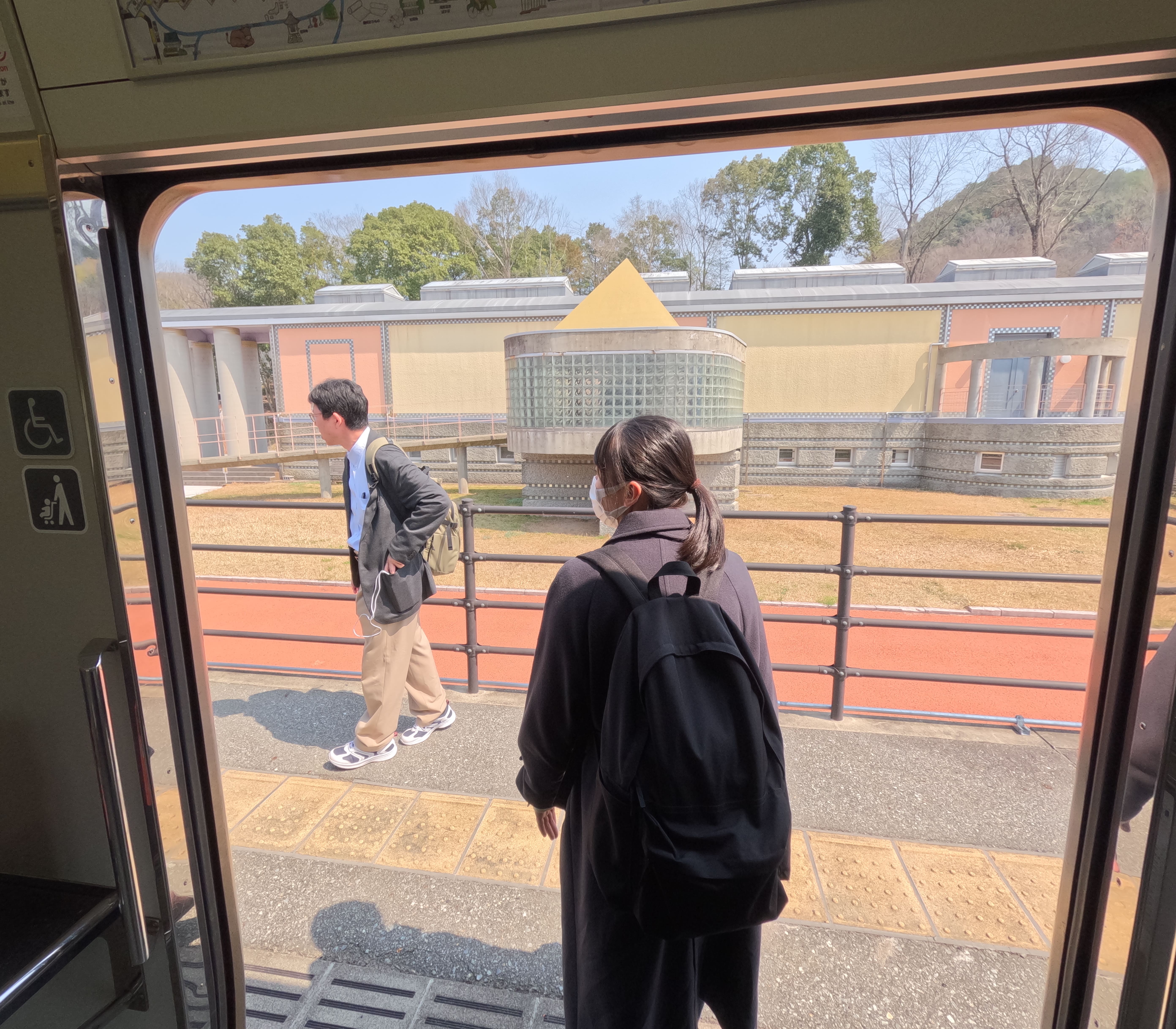

午後は、JR福知山線やJR加古川線を乗り次いで西脇市内に向かう。まずは、タクシーで丹波大山駅に行き、JR福知山線で、谷川駅へ。そこからJR加古川線に乗り換え、日本へそ公園駅で下車。

|  |  |  |

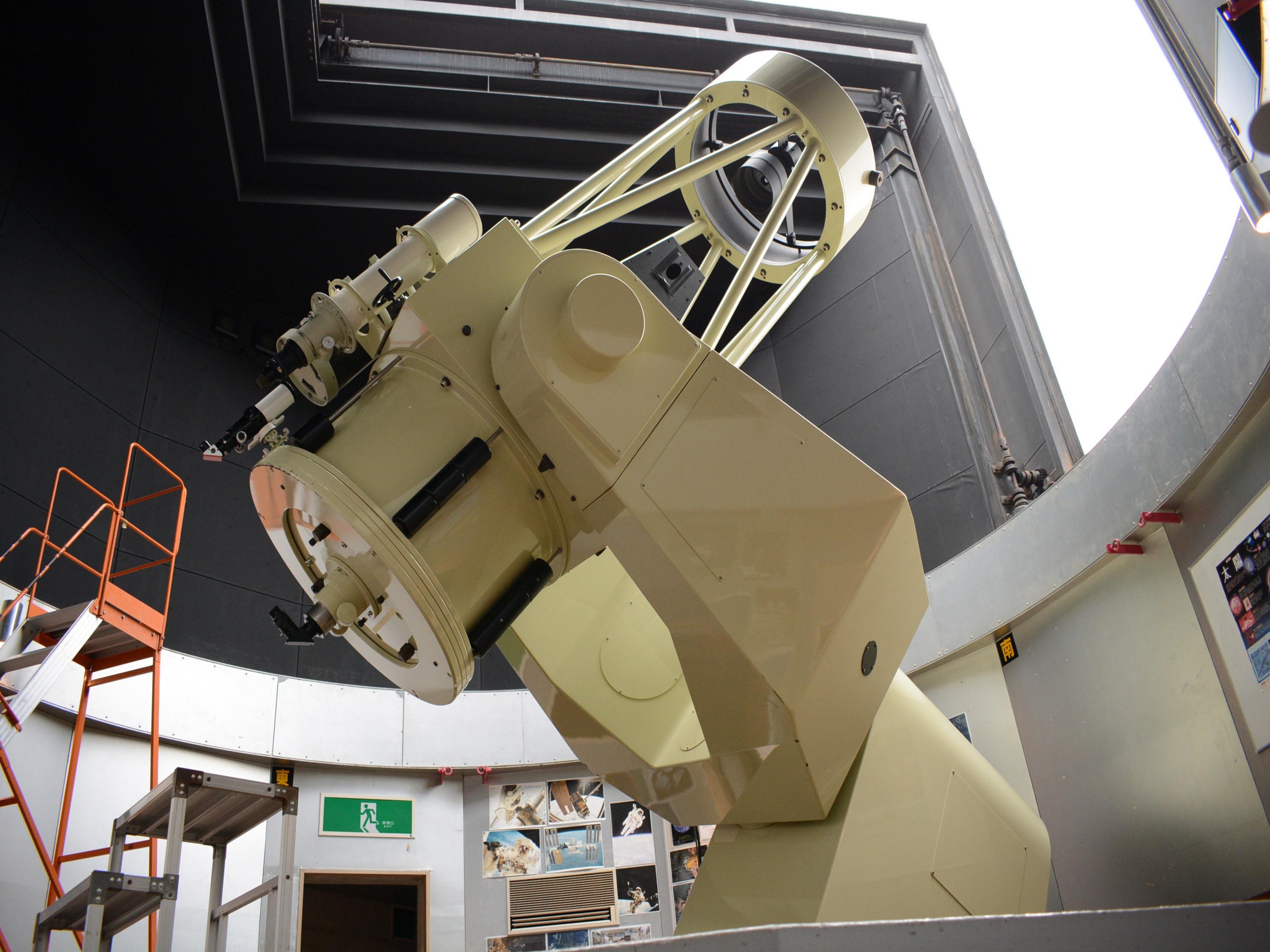

ここ西脇市は、東経135度と北緯35度が交差する「日本のへそ」。日本へそ公園内にある、にしわき経緯度地球科学館は、「日本のへそ」から経緯度・地球・宇宙を学ぼうをテーマにした科学館で、プラネタリウムや、口径81㎝大型反射望遠鏡を備えた天文台がある。他にも、体重換算したユニークな体重計(木星や火星に行ったときの体重が分かる)があり、子供も楽しみながら、学ぶことができる施設でおもしろい!

|  |  |  |

フィールドパビリオンの事前申込をすれば、10名以上から、ガイド付きで日本へそ公園内にある2か所のへそ地点を歩いて巡り、なぜ2つのへそがあるのか経緯度の決め方を学ぶことができるそう。

東経135度と北緯35度の交差地点

また、日本へそ公園には、西脇市出身の美術家・横尾忠則氏の作品を展示している岡之山美術館や、ふわふわドームがある。ファミリー層にとっては、へそ公園だけでも十分、楽しむことができるのでおススメ!

|  |

▼このプログラムの詳細情報はこちらから▼

「日本のへそ」を歩き、地球と宇宙に親しむ

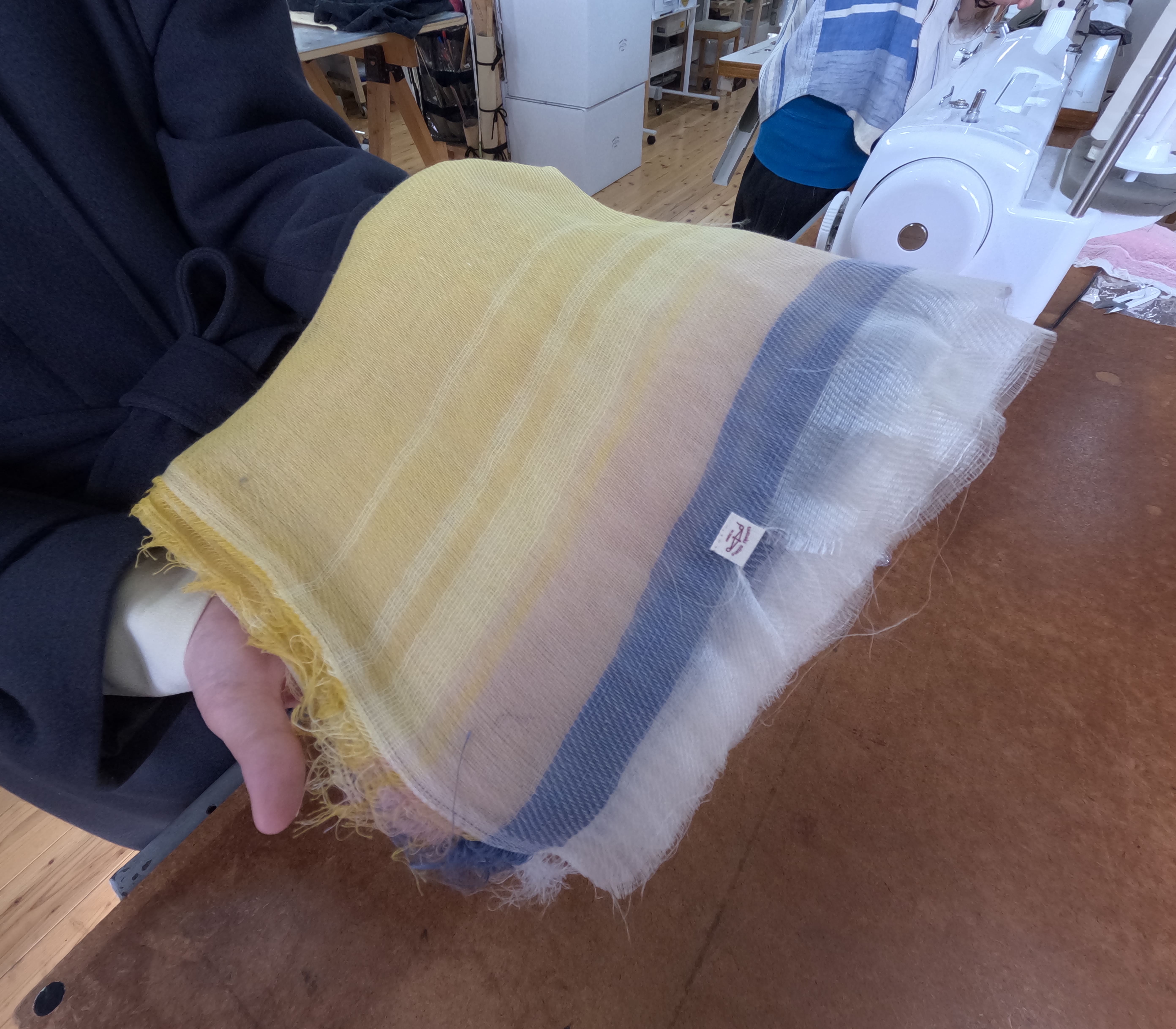

ここ西脇市は、播州織の産地で、「tamaki niime Shop&Lab」もフィールドパビリオンのひとつ。にしわき経緯度地球科学館から徒歩10分程度でtamaki niime Shop&Labに到着。ここでは、スタッフによるLab見学案内+ショール制作を体験する。

ショップに足を踏み入れると、播州織の製品が出迎えてくれる。そしてショップの奥に広がるガラス張りのLab。これから、スタッフのガイドによるLab見学がスタート。

|  |  |

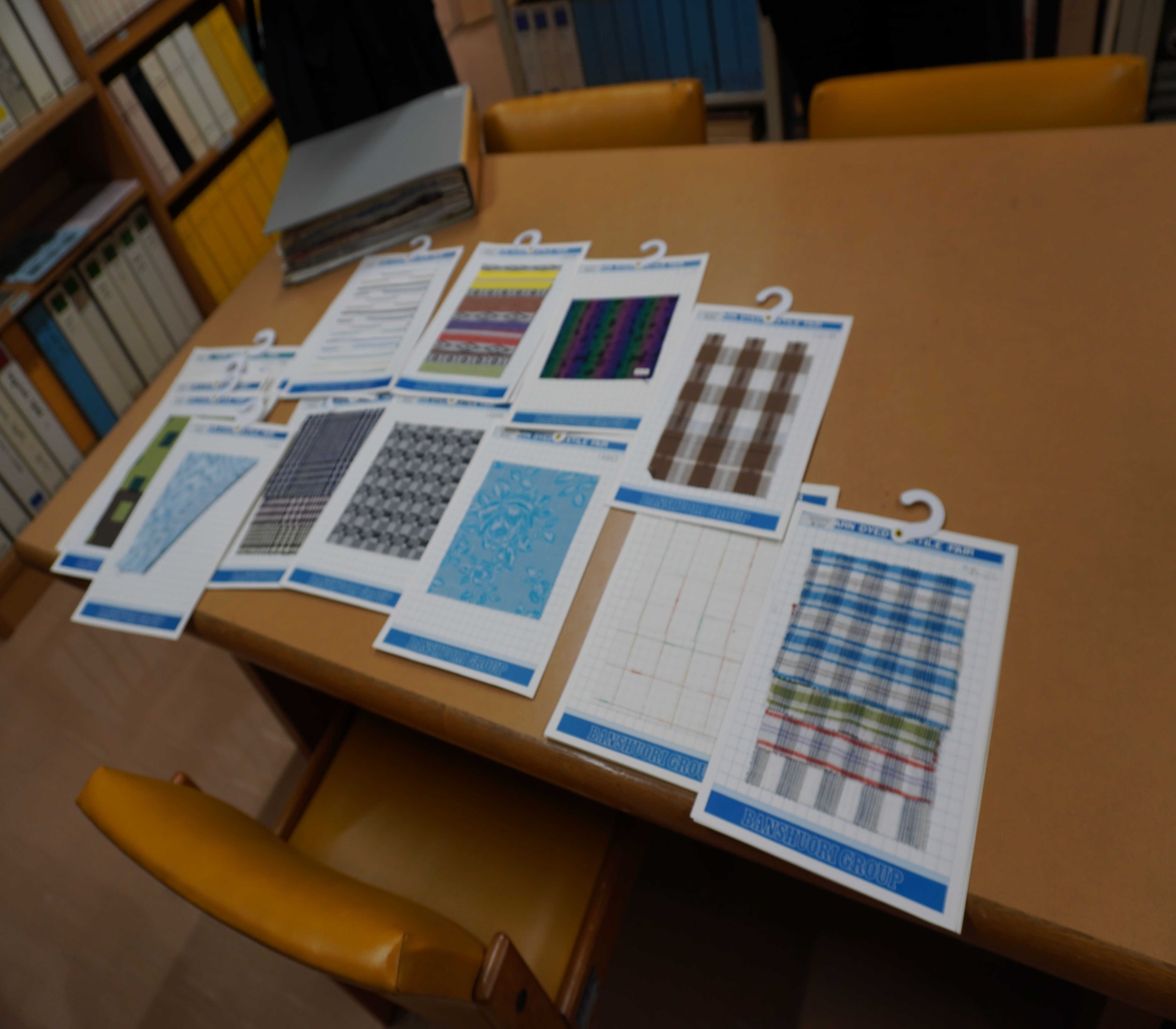

西脇市を中心とする北播磨の伝統織物・播州織の最大の特徴は、「先染め」。染色した糸で生地を織るため、色とりどりだ。繊細な柄の表現も可能で、風合いよく仕上がる。その歴史は古く、なんと江戸時代中期だとか。

そして、イッテンモノのものづくりにこだわり、播州織の高付加価値化への転換を図る第一人者・玉木 新雌氏が立ち上げたブランドが、「tamaki niime」だ。デザインに染色、紡績、織りなど全工程を自社で行うだけでなく、原料のコットン栽培も行うというから、“変態モノづくり集団”と言うのも頷ける。

|  |  |

大正や昭和初期製の織機がリズミカルに生地を織り、一面では植物を煮詰めて糸が染められている。また外を見ると、毛刈りが行われたばかりのアルパカや羊の姿もあり、動物好きの私には本当に癒される空間!

|  |

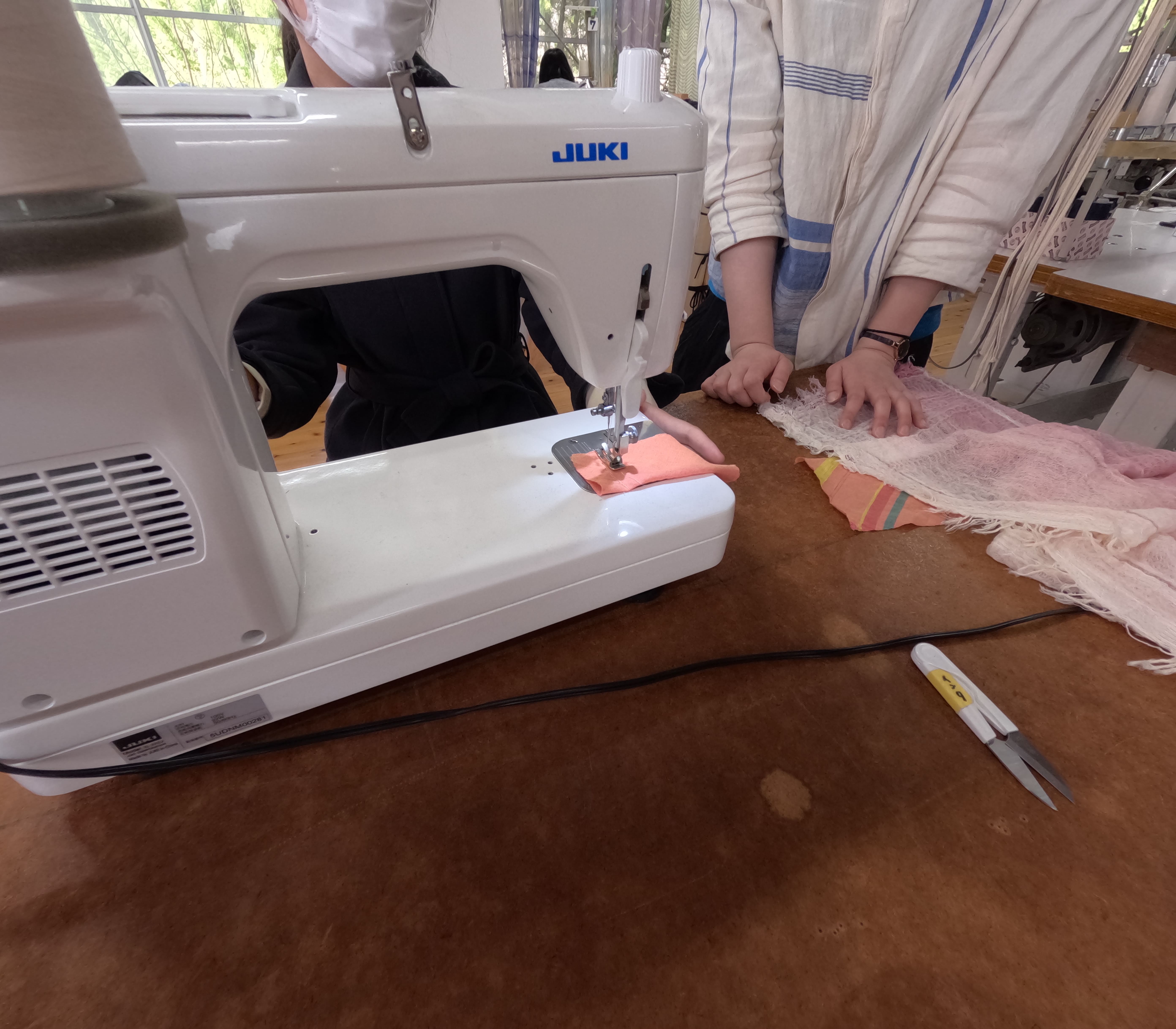

Lab見学のあとは、ショールの縫製加工体験。

ショールを裁断し、ミシンを使ってタグ付けをするが、ミシンなんて小学生ぶり。スタッフの方の丁寧な説明のおかげで何とか完成。

|  |

ただ今のままだとショールがゴワゴワするので、糊を落とすために洗濯する方がよいとのこと。唯一無二のモノづくり現場で、播州織の魅力を体感できる貴重な2時間だった。

翌日も西脇スタートなので、JR加古川線に乗って、西脇市駅周辺のホテルに宿泊しよっと!

▼このプログラムの詳細情報はこちらから▼

新発見!デザイナーtamaki niimeによる播州織のものづくり体験

昨日は、たくさん散策したので、2日目は遅めのスタート。播州織の繁栄を背景に形成された建造物(旧来住家住宅(きゅうきしけじゅうたく)・西脇小学校・播州織公房館)やY字路地点等、中心市街地のまちなみをガイド付きで見学。

ホテルから徒歩圏内にある、旧来住家住宅や西脇小学校は文化財に登録されている。旧来住家住宅は、大正時代に銀行家が建築した高級民家で、当時の最高級の用材と最高の技術を用いて作られ、「国登録有形文化財」に登録されている。

|  |

西脇小学校は、昭和初期の木造学校建築の典型的な姿を良好に維持する現役の校舎として、高い歴史的価値を有している。現役小学校校舎が「国指定重要文化財」となるのは、全国で3例目とのことだ。

|  |

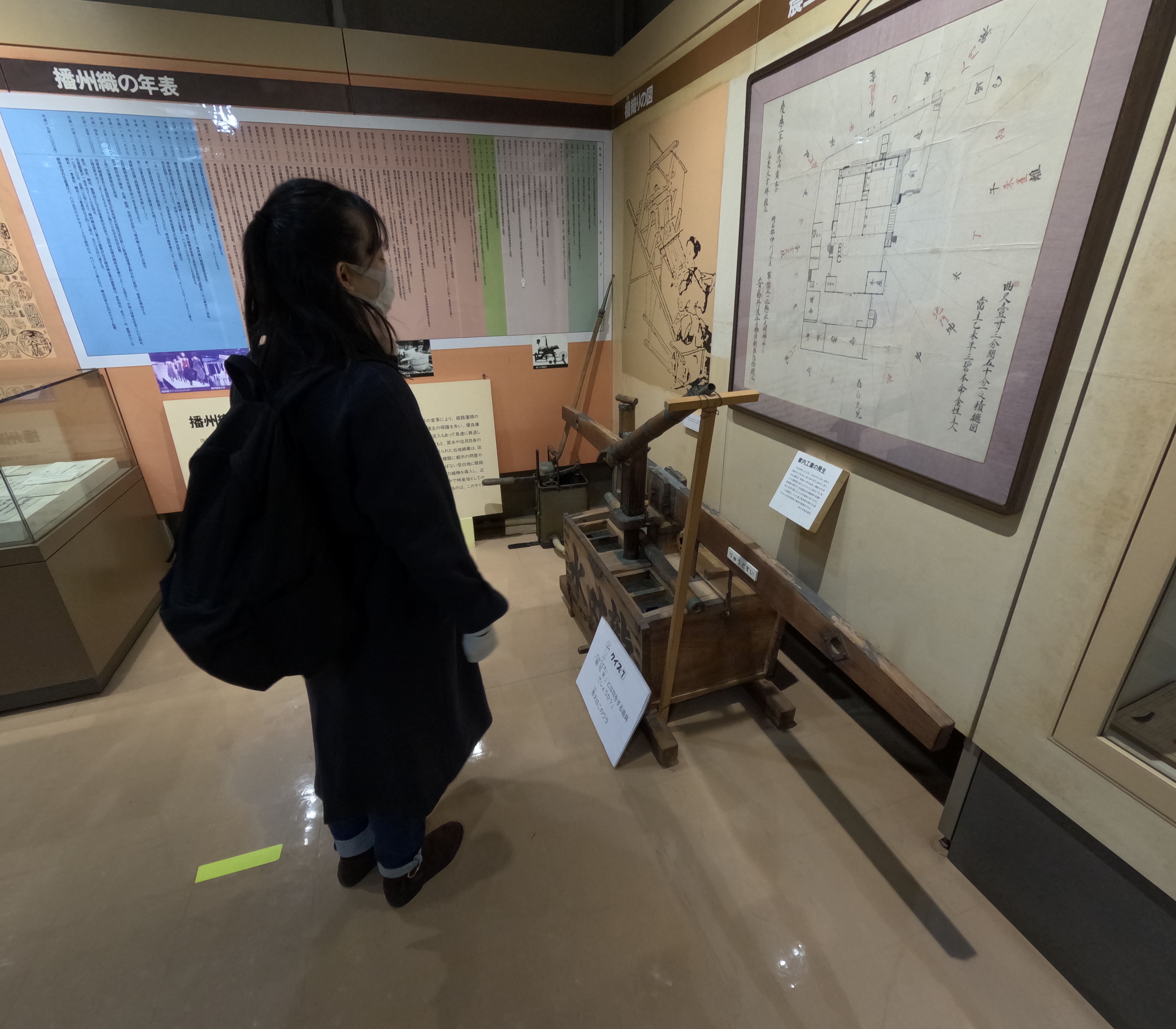

西脇市郷土資料館は、播州織の歴史や伝統を学び、地場産業として定着するまでの流れを理解することができる。さらに、「播州織関係資料室」では、実際に使われていた播州織のサンプルを手に取って確認できる。先染めで、こんな美しい模様を施すことができるなんて信じられない。

|  |

また少し歩くと播州織工房館がある。播州織工房館ではシャツやストール、バッグ等の多彩な播州織グッズを販売しており、お土産選びにぴったりだ。阪神タイガースと播州織のコラボ商品もあるし、父へのお土産に買って帰ろう。

|  |

播州織工房館のすぐ近くには、西脇市出身の世界的美術家・横尾忠則のライフワーク「Y字路」シリーズ作品に登場する場所があるらしい。西脇は文化や芸術に触れる機会がある素晴らしい町だったんだ!

▼このプログラムの詳細情報はこちらから▼

織都・西脇~播州織が築いた歴史・文化を訪ねて~

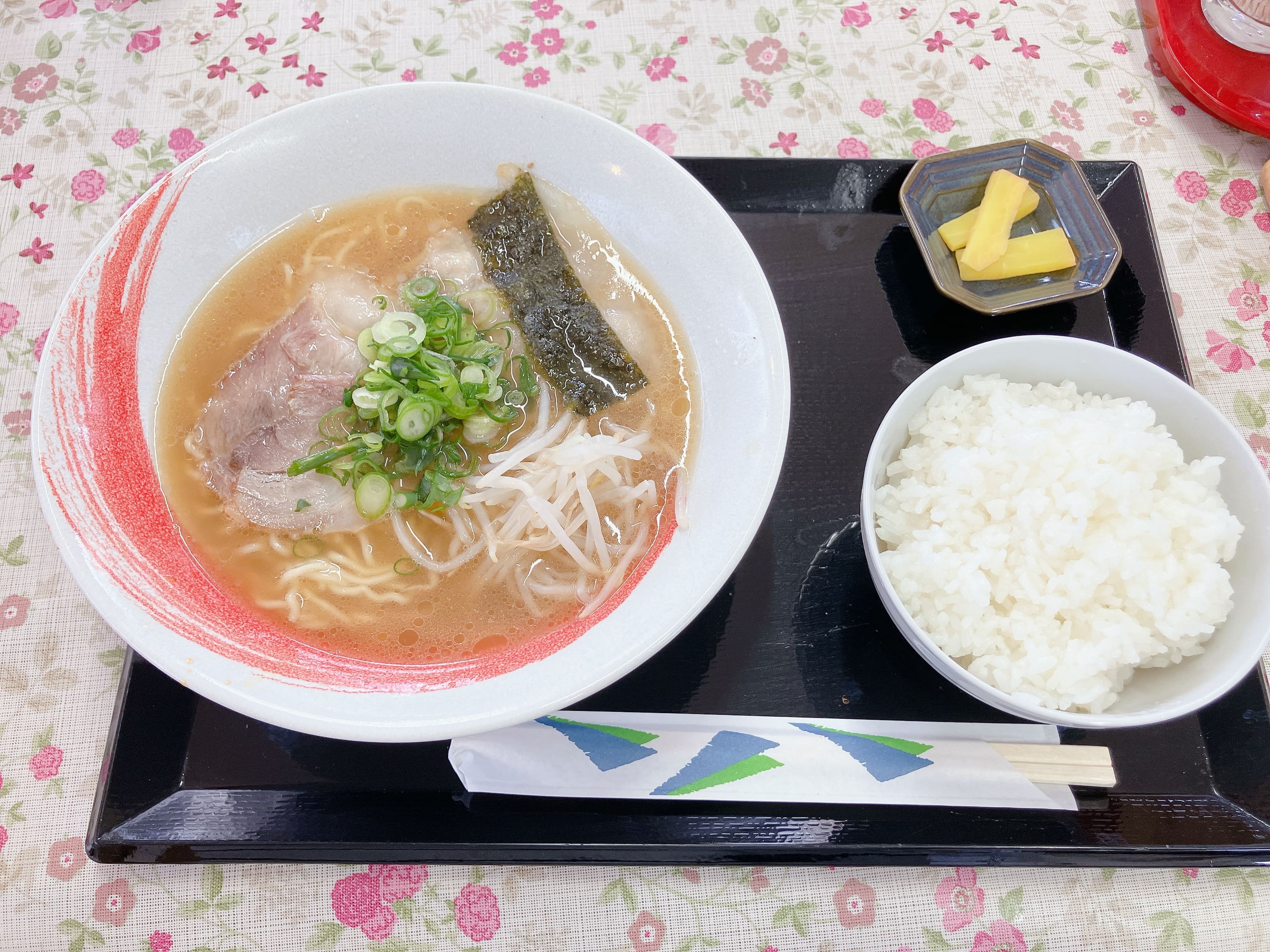

ランチは、地元で有名な播州ラーメンを食べよう。

播州織工房館からすぐ近くのバス停(東本町)から、バスに乗り、西脇市駅へ。そこからまた、JR加古川線に乗車し、滝野駅で下車。徒歩で紫川ラーメンに到着。

|  |

西脇市を中心とした「播州ラーメン」は兵庫県を代表するご当地ラーメンで、最大の特徴は「甘いスープ」。この甘いスープのルーツは、「播州織」にある。織物産業が盛んであった昭和30年代、西脇市の織物工場で働くため、西日本各地から集団就職でやってきた若い女性労働者が多く住んでいた。こうした女性労働者の口に合うよう、工夫を重ね、生み出された一品だそうだ。スープの旨味を最大限に味わうために、麺をすすった後は、スープの中にご飯を投入し、おじやスタイルでいただく。播州ラーメンを最大限に味わった。

|  |

ランチの後は、私の大好きな日本酒を楽しむため「紫川ラーメン」から徒歩で約10分程度にある「神結酒造」に向かう。入口の横には、近くにある加東アート館の影響なのか、トリックARアートが出迎えてくれる。

|  |

兵庫県は日本酒の生産量が全国一として名高いが、加東市は山田錦の生産地として有名だ。酒米の王者と呼ばれ、80年以上も最高級の酒米として君臨し続ける山田錦は、加東市出身の研究者が開発した酒米で、市内の大半が山田錦の生産に特に適している「特 A 地区」に指定されている。

加東市に蔵を構える唯一の酒蔵・神結酒造では、地元で収穫された山田錦と自家井戸から汲み上げた柔らかい仕込水を用いて、口当たりの良い、淡麗な日本酒を醸している。

今回は特別に少し酒蔵見学をさせていただいたが、通常は事前申込が必要。(本業もあるため、時間があれば対応可能)

※基本的にツアーの団体客を受け入れている

酒蔵見学以外にも、日本酒ができるまでのお話を聞いたり、試飲(有料)が楽しめる。

|  |

なお、ひょうごフィールドパビリオン「目いっぱい楽しむ山田錦」では、今回の酒蔵見学のほかに、①「加東市産山田錦と歴史」について語り部による講話、②「山田錦の酒器」を作る陶芸体験があるらしい。加東市にある秋津窯では、山田錦が育つ土を用い、山田錦の藁で火を入れて陶器の酒器が作れるらしい。今回は時間がなくて出来なかったが、次は、こちらのプログラムを申し込みたい。

▼このプログラムの詳細情報はこちらから▼

目いっぱい楽しむ山田錦

日本酒を堪能した後は、鮎で有名な闘竜灘に徒歩で向かう。道中では、ロデオ像を発見。加東市(旧:滝野町)とアメリカのホリスター市が姉妹都市提携をしており、秋の祭典でロデオが開催されていることから、ホリスター市姉妹都市親善委員会から贈られた置物をもとに製作したようだ。

ロデオ像の向かいに、「鮎もなか」の看板を発見。せっかくなので1つ購入し、闘竜灘で食べることにしよう。約20分くらい、ぶらぶら散策し、闘竜灘に到着。

|  |

清流加古川の川底いっぱいに奇岩・怪岩が起伏し、落水の豪快なリズムは、圧巻そのもの。竜の躍動に似たことで名が付いた飛び鮎の名所として有名な闘竜灘は、毎年5月1日には鮎漁が解禁される。近くには、鮎料理が堪能できる旅館もあるので、次はこちらでランチを楽しんでも良いかもしれない。

|  |

闘竜灘から大阪へ帰るため、徒歩で滝駅に向かう。滝駅から、JR加古川線に乗車し、加古川駅へ。小腹が空いたので、電車が来る前に、えきそばを食べる。姫路で有名な「まねきのえきそば」が加古川駅構内でも食べられるのは嬉しい。

|  |

その後、JR加古川線に乗り換え、新快速で大阪に帰った。今回の旅はJR加古川線を中心とした公共交通機関の旅だったが、JR加古川線の近くには、魅力的なコンテンツがいっぱいあり、散策も楽しめた。JR加古川線は本数は少ないため、計画的に行動する必要はあるが、十分に旅行を楽しめる。またJR加古川線に乗って兵庫を満喫しよっと!