90年の時を刻む「姫新線」で巡る兵庫・岡山ローカル旅

龍野に息づく、醸造体験および蔵見学ツアー

龍野に息づく、醸造体験および蔵見学ツアー

2026年に90周年を迎える「JR姫新線」。姫路から岡山県の新見へと続くこの路線は、かつて地域の産業と暮らしを支え、今もなお静かに走り続けています。都市の喧騒から離れ、車窓に広がる田園風景や山あいの集落、そして現地の人々の営みを求め、1泊2日のローカル旅に出ることにしました。

初日は、西播磨のひょうごフィールドパビリオンを中心にMyしょうゆ作り体験や昼間の天体観察、紙漉き体験をした後、岡山県の湯郷温泉に宿泊。2日目は津山を中心に、津山まなびの鉄道館で鉄道車両の見学や、津山城、城東重要伝統的建造物群保存地区の散策を楽しんできました。

暑い時期によく放映されているテレビCM「そうめん、やっぱり揖保乃糸~♪」でお馴染み・揖保乃糸の発祥地である「たつの市」。ここは、淡口しょうゆ発祥の地でもあります。たつのを流れる揖保川の軟水、良質の大豆、小麦、米と赤穂の塩などの主原料が容易に入手出来たこと等により、この地で醤油づくりが栄えたと言われています。

醸造体験が出来る「発酵LabCoo」を目指して、姫路駅からJR姫新線に乗車し、本竜野駅で下車。

|  |  |

そこから徒歩15分程で店舗に着きます。このあたりは、江戸時代から昭和初期にかけて建てられた建物が多く残る街並みで、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。風情があり、歩いているだけでも楽しめます。

|  |

発酵LabCooでは、世界に一つだけの「Myしょうゆ」作り体験に挑戦します。

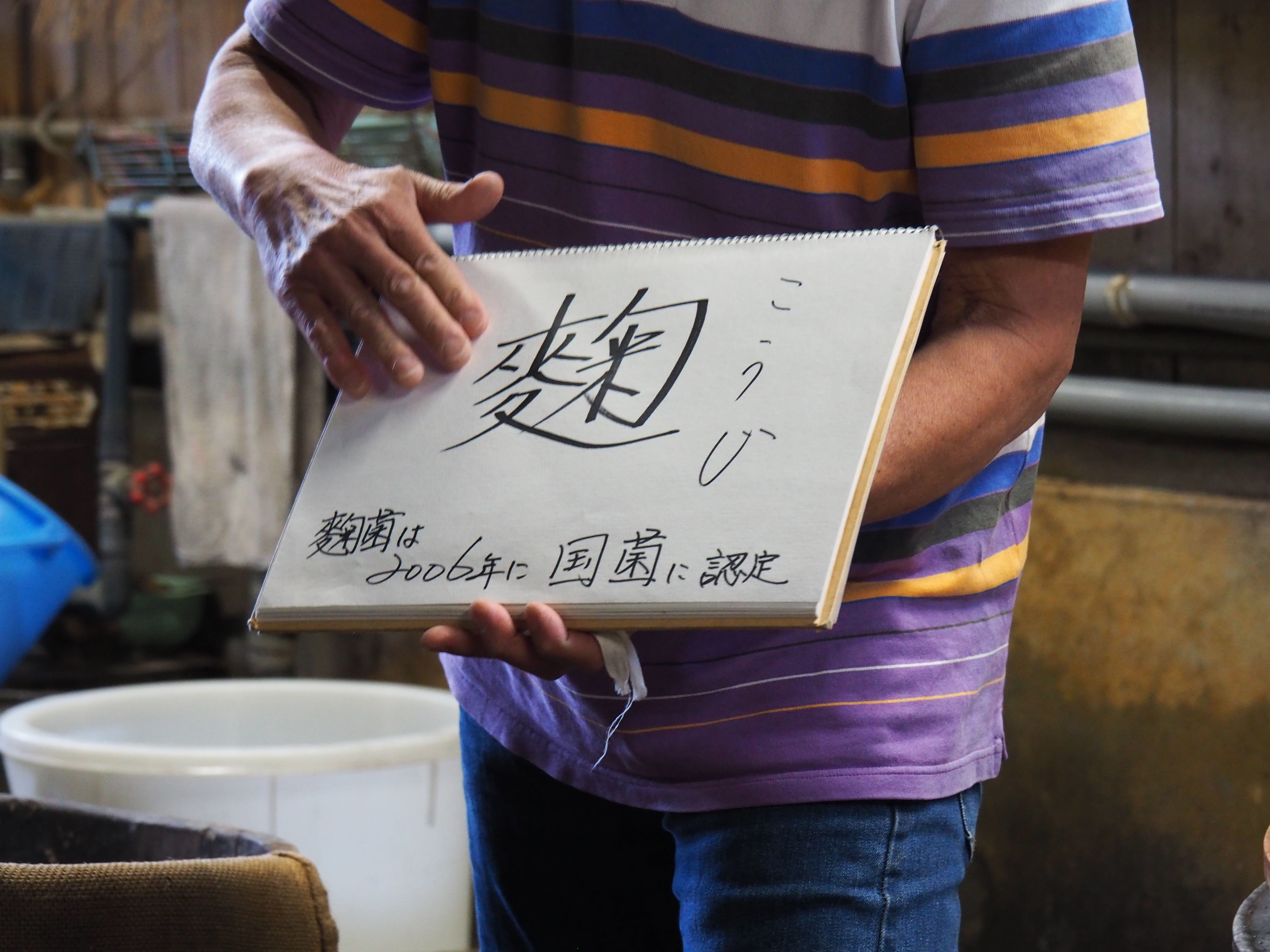

最初に醤油が出来るまでの工程を、原料説明や、醤油絞りの実演をふまえて、醤油に関する知識を学んでいきます。濃口しょうゆと比べて淡口しょうゆは、色合いは薄いですが、実は塩分濃度は高いんだとか。また、淡口しょうゆは、素材の色や風味を引き立てることから、関西では昔から和食料理に重宝されています。

|  |

いよいよ「Myしょうゆ」作りを体験。たつの市でしか手に入らない、搾りたての生醤油が準備されており、昆布、カツオ、しいたけ、山椒、にんにく、ローズマリーなど好きな乾物を入れて、オリジナルの醤油を作っていきます。

私は、ガツンとしたお肉料理が好きなので、にんにくを多めに配合した醤油を作ることにしました。にんにくや昆布等の乾物を詰めた瓶に醤油を注いでいきます。

|  |

加熱殺菌後、仕上げとして、醤油が入った瓶に、絵や文字を書いて「MYしょうゆ」が完成!

もちろん、この「Myしょうゆ」は、お持ち帰りできます。家でどんな料理に使用するのか、今から楽しみです。

|  |

「Myしょうゆ」作りの後は、醤油蔵や、全国初の醤油資料館を見学して、発酵文化を肌で感じてきました。

|  |  |

▼このプログラムの詳細情報はこちらから▼

龍野に息づく、醸造体験および蔵見学ツアー

本竜野駅から佐用駅までは、JR姫新線で移動。佐用駅ではタイミングが良ければ、特急スーパーはくとや、特急スーパーいなばが同時に出発する様子を見ることができます。

|  |

ちなみに、本竜野駅から佐用駅の間の駅には、スタイリッシュな駅や、趣ある駅があります。また、東觜崎駅から播磨新宮駅の揖保川沿いでは良い撮影スポットもあるので、番外編として掲載します。

佐用と言えば、佐用名物ホルモン焼うどんが有名。鉄板でホルモンや野菜、うどんを焼いて、店ごとに違う味の「つけダレ」で食べるのがメインスタイル。

ただ、今回いただいたホルモン焼うどんは、このあたりでは珍しい焼き込みスタイル。醤油、みそ、みりん、しょうが、にんにくを入れた特性タレがうどんと野菜にたっぷり絡んでいる。ボリュームがあるけど、クセもなく食べやすい。そして、ホルモンの旨味がうどんに染みこんでいて美味しい!

【番外編(本竜野駅~佐用駅 抜粋)】

< 播磨新宮駅>

|  |  |

<千本駅>

|  |  |

<西栗栖駅>

|  |  |

<三日月駅>

|  |  |

<揖保川沿い>

|  |

ランチの後は、10分程タクシーを走らせて西はりま天文台に。

星空の町に認定された自然豊かなまち・佐用町は、「佐用町良好な環境の保護に関する条例」を制定し、綺麗な川や美しい星空等の自然環境を継承することを目指しています。こちらの西はりま天文台は、夜間だけでなく、昼間にも天体観察をすることが可能な施設です。

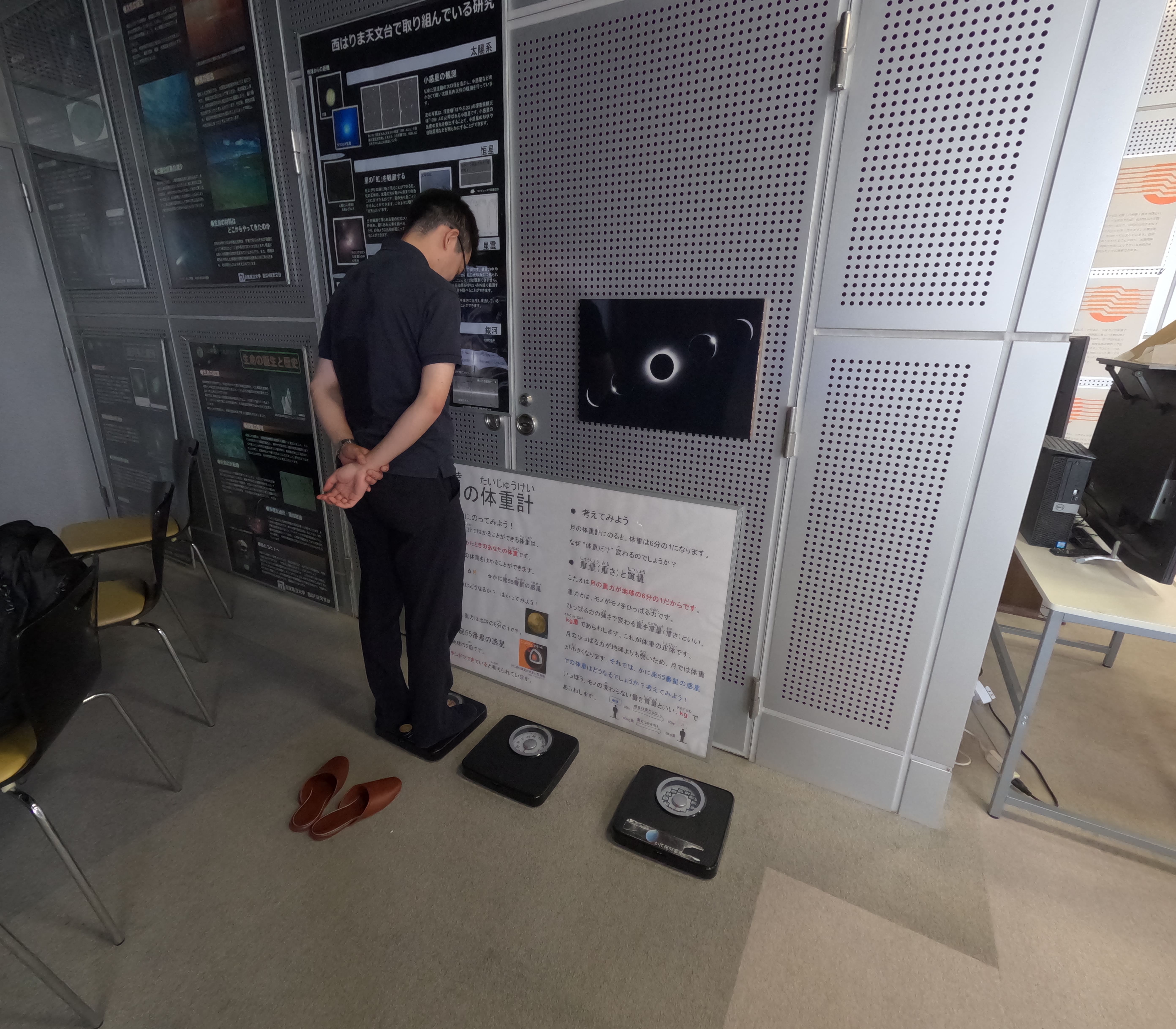

昼間の天体観察まで時間があるので、南館内を見学。公開望遠鏡としては世界最大級 (口径2メートル)の「なゆた望遠鏡」は圧巻の大きさ。残念ながら、なゆたは夜間天体用のため、今回は使用できなかったので次回は、宿泊も兼ねてリベンジしたい。他にも、展示品や月の体重計、映像展示があり、遊び感覚で天体について学べました。

|  |

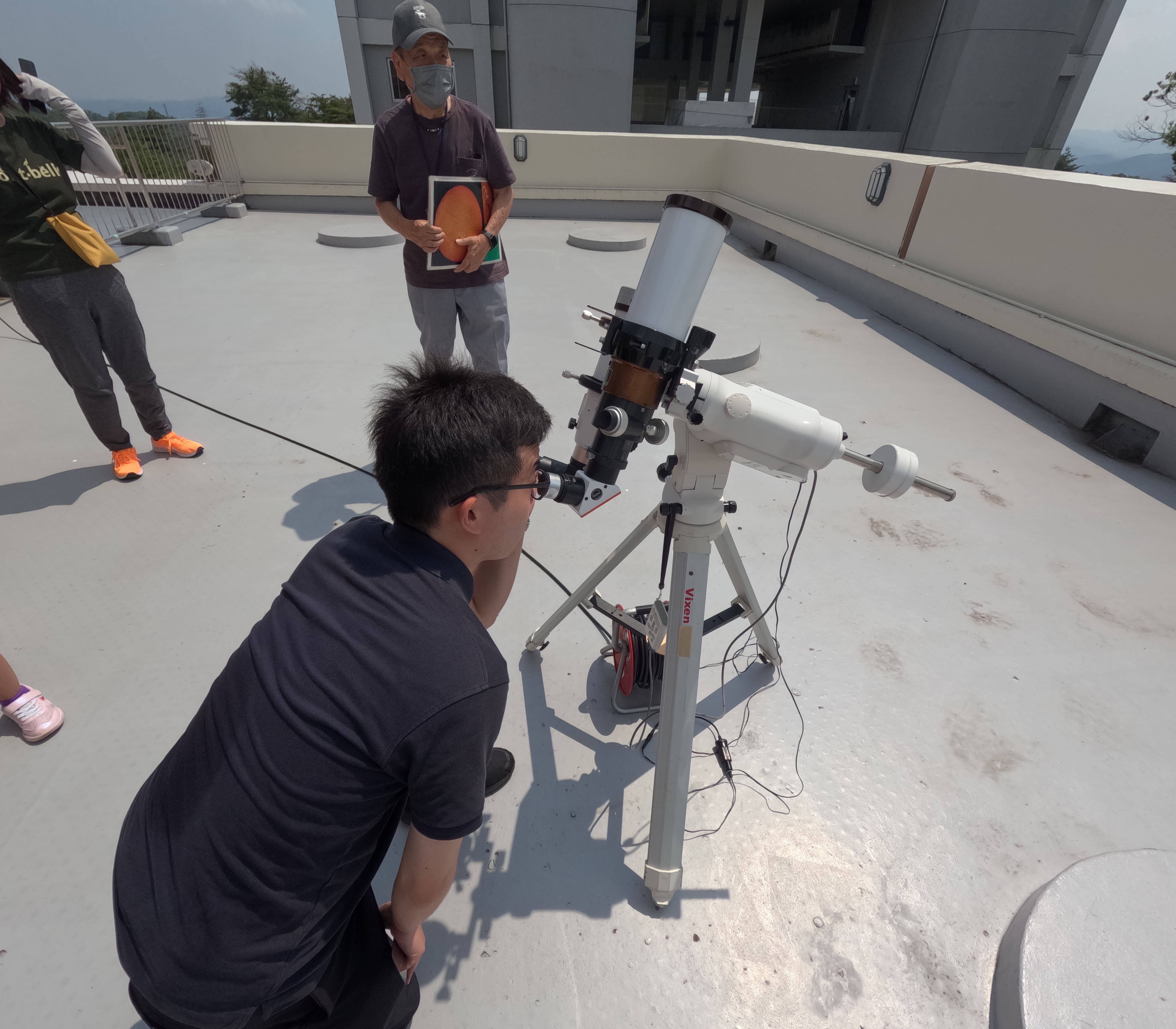

時間になったので、北館に移動。いよいよ昼間の天体観察会がスタート。太陽望遠鏡や60cm望遠鏡を使用して、太陽と星を観察していきます。太陽望遠鏡からは、太陽の表面に現れる「黒点」や「プロミネンス(太陽の表面から吹き出す炎のようなガス体)」を観察することができました。ただ、星については天候の都合で、60cm望遠鏡では判別できなかったことが、少し残念…。

|  |

なお、こちらの施設には、宿泊者の方に貸出望遠鏡があります。自分で望遠鏡を操作し、観察できるので、宿泊の際は、おススメです!

▼このプログラムの詳細情報はこちらから▼

西はりま天文台での「夜間天体観望会」と「昼間の星と太陽の観察会」

天体観測の後は、20分程タクシーを走らせて、紙すき文化伝承館へ。

中世から昭和頃まで旧上月町皆田で作られていた皆田和紙(かいたわし)。文明7年(1475年)に奈良の興福寺で使用されたという記録もあり、古くから屏風や障子紙として使われており、江戸時代には最盛期を迎えました。現在は、皆田和紙の産業としての役割は途絶えていますが、地元有志の保存会が中心となって伝統技術等を後世に伝承していく活動を展開しているとのことです。

|  |

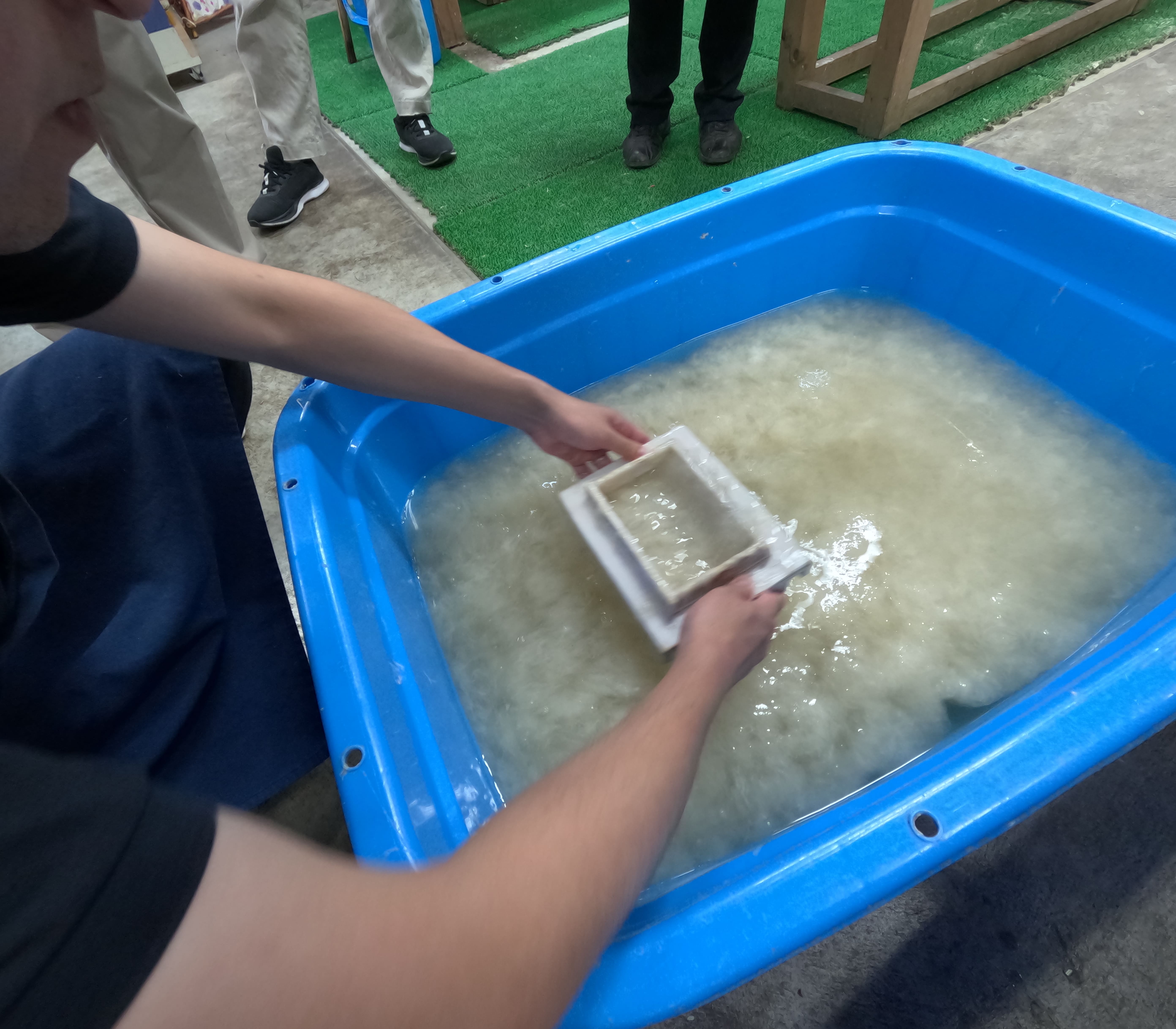

今回は、流し漉きとハガキ作りに挑戦。「流し漉き」は、実は前処理が大変なんだとか…。

コウゾ(紙の原料)の枝の部分を長時間蒸して柔らかくし、剥いだ皮をたたいて水にさらし、中の白いところだけ使います。その後、ゴミを取るなど細かい下処理をし、乾燥させたコウゾ(紙の原料)を水に溶かしてやっと紙漉きができるとのこと。仕上がりが分厚くならないように、下からの水圧をかけずに漉くのが職人技だそうです。

職人と同じようにしたつもりが、表面がかなりデコボコに。簡単そうに見えますが、表面を均一にするには、やはり時間がかかるようです。

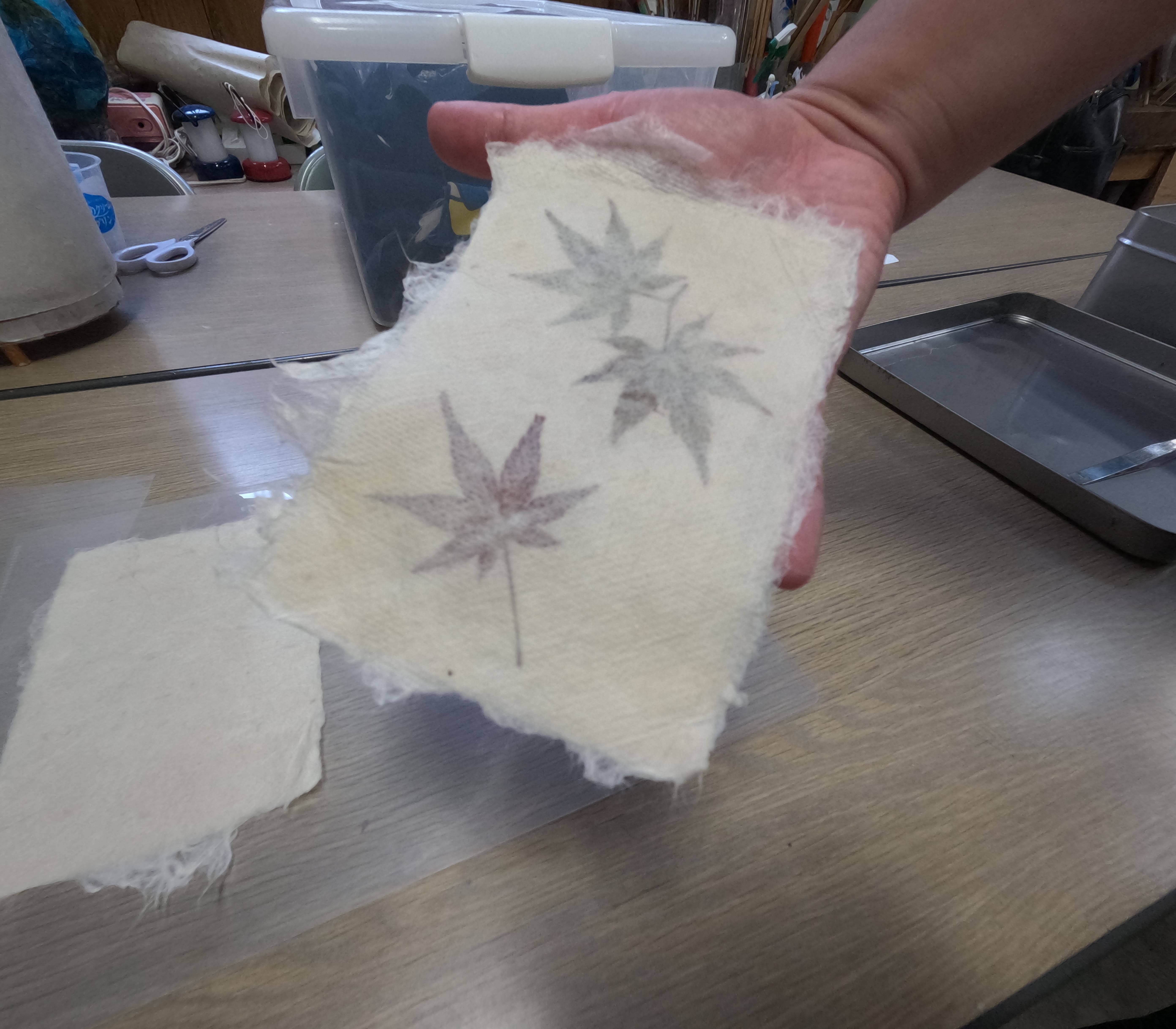

|  |  |

次は、ハガキ作りに挑戦。特注の枠を使って、ゆっくり漉いていきます。少し厚くなったところで、好きな落ち葉を上に置き、さらに漉いてきます。その後、脱水機で水を切り、乾燥させるための鉄板でハガキを乾燥させたら、「世界に一つだけのハガキ」の完成です。

|  |  |

▼このプログラムの詳細情報はこちらから▼

手漉き和紙、紙漉き体験

湯郷温泉を目指して、紙すき文化伝承館から徒歩で上月駅に。少し時間があるので、駅併設の「特産物直売所」に立ち寄りました。地元で収穫されたナスやスイカ等、数多くの地元商品が取り扱われており、待ち時間も楽しめます。地元の方と触れ合えるのも旅の醍醐味で良いですよね。

|  |

JR姫新線に乗車し、上月駅から林野駅まで向かいます。上月駅を出発すると、列車はすぐに山々の懐へと吸い込まれていきます。人の気配が薄れ、代わりに鳥の声と風の音が車窓を満たします。時折、山間に寄り添うように点在する集落が現れ、畑仕事の人影が、この土地の暮らしを静かに物語っていました。

|  | %20%E8%BB%8A%E7%AA%93%E9%A2%A8%E6%99%AF.jpg) |

ちなみに、姫新線の各停車駅も風情があります。今回は時間の都合で下車できませんでしたが、時間があれば、ゆっくり回りたいと思っています。参考までに番外編として掲載します。

下車後は、林野駅前から湯郷温泉までバスで移動。

|  |  |

温泉エリアを散策していると、「あの日のおもちゃ箱 昭和館」を発見。年配の方が好きそうなおもちゃが並ばれており、入店したかったが、残念ながら本日は臨時休業。今日はたくさん歩いたので、温泉に浸かってゆっくりしよう。

|  |

【番外編(佐用駅~林野駅 抜粋)】

<美作土居駅>

|  | .jpg) |

<美作江見駅>

|  |  |

温泉効果で、目覚めの良い朝!

本日、最初の行先は、津山まなびの鉄道館。林野駅から津山駅までJR姫新線で移動。

|  |  |

ちなみに林野駅から津山駅の各駅についても、風情があるので、番外編に掲載しておきます。

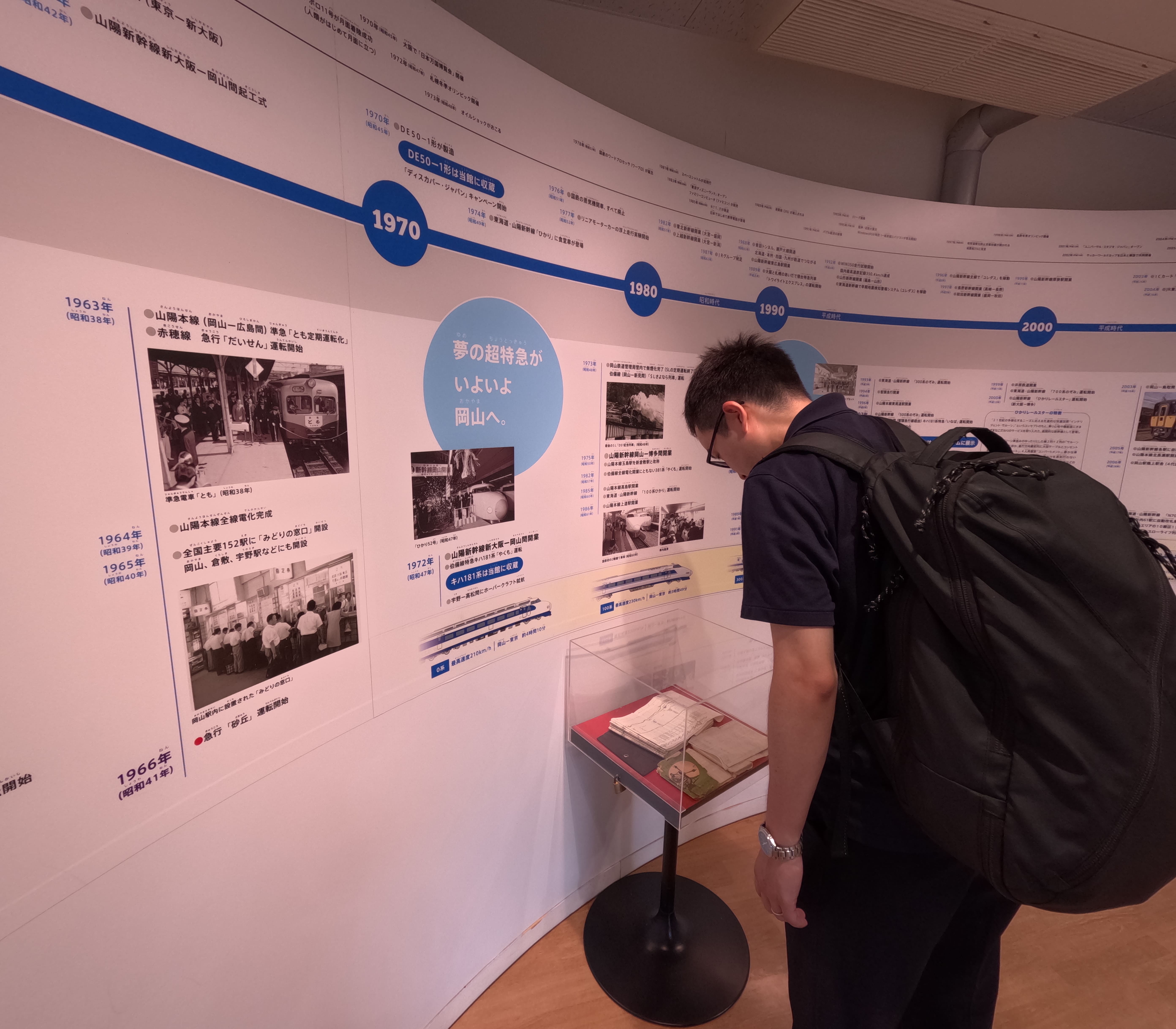

津山駅から徒歩10分程度で、津山まなびの鉄道館に到着。鉄道好きの私として、ここは外せない旅先です。

姫新線の全線開通に伴って、1936年に設置された旧津山扇形機関車庫は、蒸気機関車全盛期において、山陰と山陽を繋ぐ要衝である津山駅に設置され、日本の旅客及び貨物輸送を支えてきました。そして2016年に「津山まなびの鉄道館」として開館以降、地域と連携した鉄道文化遺産の活用が評価され、「旧津山扇形機関車庫と転車台」は2018年に「鉄道記念物」として指定されています。

転車台には、13両も収蔵されています。一番のお気に入りは「D51形蒸気機関車」、通称「デゴイチ」。1936年から1945年の間に1,115両製造され、日本全国で活躍した機関車。初期型は煙突、給水暖め機、砂箱が縦一列につながった姿をしていることから、「なめくじ」の愛称で呼ばれていました。

|  |  |

他にも津山の町並みをジオラマで再現した「まちなみルーム」や鉄道の構造が理解できる「しくみルーム」等があり、なんと信号機も展示されています。

こちらは、鉄道好きな方には是非来てほしいと思える魅力的な施設でした。

|  |  |

お土産を購入した後は、ホルモンうどんを食べに行きます。

【番外編】

<勝間田駅>

|  |  |

<西勝間田駅>

|  |  |

<美作大崎駅>

|  |  |

<東津山駅>

|  |  |

津山グルメと言えば、津山ホルモンうどん。熱した鉄板に牛ホルモンと野菜、うどんを焼き合わせ、タレで味付けしたホルモンうどん。中には、ミシュランにも掲載されるほどの有名なお店があるんだとか。

※佐用のホルモン焼うどんは、つけ麺スタイルが主流だが、こちらは焼スタイル

ホルモンは新鮮で臭みもなく、美味しい。大盛(2玉)を注文しましたが、ペロリと完食。

次は「日本100名城」・「日本さくら名所100選」にも選定されている津山城に徒歩で向かいます。

|  |  |

津山城は、本能寺の変で討死した森蘭丸の弟、森忠政が1616年に築城。明治の廃城令によって建造物はすべて取り壊されましたが、2005年に築城400周年を記念して備中櫓(びっちゅうやぐら)が復元されました。約45mの高さを誇る石垣とともに新たな人気スポットとなっています。

城からの風景

そして実は津山城は県内でも1、2を争う桜の名所として知られています。約1,000本の桜が咲き誇る景観は見事で、石垣の上から眺めるライトアップされた桜も圧巻のようです。

.jpg)

また、城下スクエアには、「津山ピンポン広場」があります。こちらは、地域コミュニティを対象とした芸術文化プロジェクトのアーティストであるジャコモ・ザガネッリ氏が市民の交流の場となるように、屋外卓球場を製作したものだそうです。

散歩に来られていた地元の方と意気投合し、ラリーをすることに。ラケットの貸出をしているため、誰でも利用できます。

ラケットを握り、まず感じたのは「風」。屋内では気にならない風が、ボールの軌道を絶妙に変えます。スマッシュを打ったつもりが、風に流され、ネットに…。でもそれがまた面白い。思わず、笑みがこぼれ、会話も弾む。なるほど、市民の交流の場には、確かに卓球は適しているかもしれない。

|  |

最後は、城東重要伝統的建造物群保存地区を散策。城下町津山の東側に位置する旧出雲街道に面した城東地区。袖壁(そでかべ)、虫籠窓(むしこまど)など、当時の面影をそのまま残した建物が連なっており、2013年に重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

多くの年月が経っているにも関わらず、手入れが行き届いており、風情があり、とても綺麗な町並みが続いています。

|  |  |

情緒あふれる町並みの一角にあるカフェギャラリーの和蘭堂(おらんだどう)で少し休憩をすることに。メニューを見ると、榕菴珈琲がおススメとのこと。実は、「珈琲」という当て字を考案したのは、津山藩医であり、蘭学者の宇田川榕菴(うだがわ ようあん)なんだとか。せっかくなので榕菴珈琲を注文。うん、香り高く、まろやかな味わいで飲みやすい珈琲です。

|  |

また、津山は、B’zの稲葉浩志さんの故郷であり、「稲葉さんゆかりの地」として全国のファンには有名です。「稲葉さんの想い出ロードマップ」もありますが、今回は時間がなくて、聖地巡礼できなかったので次回、津山城の桜とともにリベンジしたいと思います。

城東重要伝統的建造物群保存地区を散策した後は、津山駅に戻り、JR津山線に乗車し、岡山駅に移動。

|  |

そして岡山駅では桃太郎像を見学し、デミカツ丼を食べた後、新幹線で姫路に帰宅しました。

|  |

今回は、JR姫新線を中心とした1泊2日のローカル旅でしたが、まだまだ知らないことがたくさんあると感じました。また、暇を見つけては、色々な地域に出かけて、様々な体験をしてみたいと思います。